作為2023年春天,廣州新開通的又一重要過江隧道, 北連車陂路和黃埔大道,南鄰琶洲會展和萬勝圍地段的車陂南隧道 ,讓車主體驗的只有快速過江,高效方便。

這條全長2.07千米、沉管段全長492米的廣州金融城直達琶洲的戰略發展通道,還有普通人看不見的多項“國內首次”高科技——包括國內內河第一個實現“滴水不漏”———零滲漏的沉管隧道。 此前,港珠澳大橋7公里海底隧道創造的滴水不漏,被稱為世界罕見。

車陂南隧道沉管正在進行浮運前試漏

揭開“滴水不漏”的秘密

研制“專屬配方”、港珠澳大橋混凝土沉管隧道技術團隊攻關、“上云”智能化澆筑……作為國內城市內河沉管隧道的最新代表作、廣州車陂南隧道由中交第四航務工程有限公司(簡稱中交四航局)歷時5年建成。

為解決混凝土質量管控的核心技術難題,來自中交四航研究院,有著創造港珠澳大橋混凝土沉管“滴水不漏”奇跡、起到保障大橋120年壽命關鍵作用的建材所團隊投入到技術攻關當中。

車陂南隧道不僅是內河首條單管節最長、全斷面澆筑的沉管隧道,同時也繼港珠澳大橋后創造了“滴水不漏”的首條城市內河沉管隧道。

據建設團隊介紹,在項目伊始,便定下隧道使用壽命百年的奮斗目標。

“造就滴水不漏沉管,關鍵在于解決混凝土控裂難題”。混凝土技術團隊主要負責人于方說道。他帶領技術團隊從混凝土配合比上展開試驗,歷經426天,經過上百次的對比試驗,精心研制出車陂南隧道的抗裂混凝土“專屬”配方—— 低發熱低收縮高抗裂的混凝土配合比。

車陂南隧道沉管局部等尺寸混凝土模型正在拆模

“這一套配合比經過了一年四季檢驗,可滿足不同情況下的沉管混凝土澆筑,達到了沉管預制質量要求,不僅保障了沉管隧道使用壽命100年的耐久性要求,還彌補了國內缺少適用于沉管預制的商品混凝土配合比的缺陷。”于方介紹。

“一鍵查看”智能化澆筑

此外,沉管管段在浮運時,為了保持穩定,必須保證管段處于合適的干舷高度,而其中的關鍵在于嚴格控制混凝土容重偏差在±20kg kg/m3以內。

技術團隊基于混凝土原材料緊密堆積理論和混凝土含氣量控制原理,經過精心設計、反復調整混凝土配方,實現了混凝土容重偏差±10kg kg/m3以內的更高目標,確保了混凝土容重的精準控制, 保證了沉管的干舷高度在117毫米~234毫米,且穩定在167毫米左右,實現了沉管干舷高度的精準控制。

在混凝土的澆筑過程中,項目建設團隊聯合技術團隊還積極引入信息技術,助力實現沉管智能化澆筑。通過利用云技術和數據庫等技術,將沉管大體積混凝土澆筑、升溫、降溫和應變監測等過程的監測數據保存到云端, 實現了數據的實時查詢、分析、預警和智能化控制等功能。

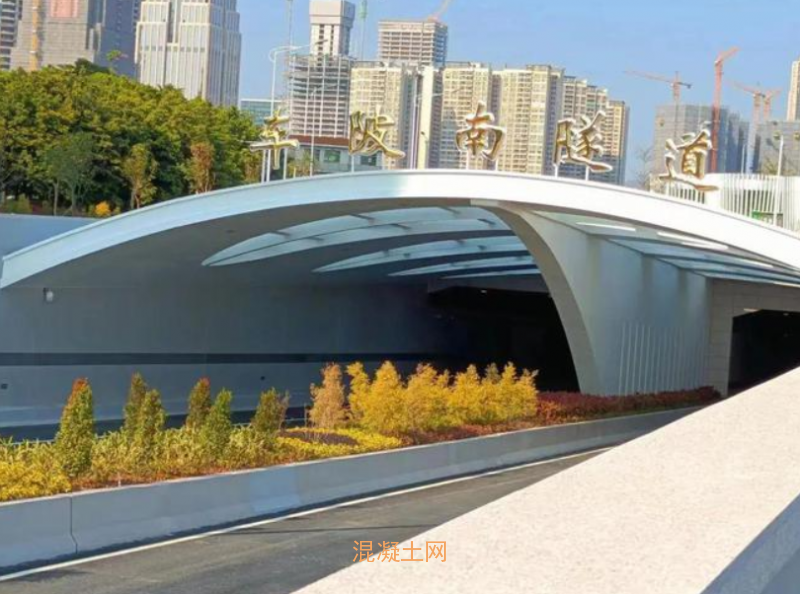

車陂南隧道口

“該技術實現了混凝土實時監測數據的‘一鍵查看’,有力保障了沉管混凝土的順利澆筑和沉管混凝土的裂縫控制。”于方介紹道。

“車陂南隧道項目是國內繼港珠澳大橋沉管后的又一次重大突破。 實現了國內全斷面節段式沉管和全斷面整體式沉管控裂的雙成功。 體現了中交四航研究院科研成果支撐工程應用、工程應用助推科研發展的定位。”中交四航研究院有關負責人表示。