鄭汴路立交橋擴建部分僅用一年,路面即變得坑坑洼洼,甚至鋼筋裸露,不得不鏟除重鋪。究其根本,是城市管理者在難以預測城市發展速度時,對城市建設做出的相對較優選擇,難免先天不足。

鄭汴路立交橋如同一面鏡子,映出城市規劃與城市發展的矛盾,它再一次為城市管理者今后如何對城市發展做出長遠規劃并達到綜合效益最大化提供了教訓。

事件:

鄭汴立交擴建部分 才用一年就重修

中州大道上的鄭汴路立交橋,因車道過少,加上過去屬于107國道的一部分,因此,交通壓力極大。

2006年,鄭州市將107國道鄭州市區段(即中州大道段)納入城市三環快速路系統,并決定將中州大道打造成一條景觀大道。2006年8月,鄭州市城建部門對該路進行大規模整修,其中,傷痕累累的鄭汴路立交橋也得以整修。

本次整修,除橋面重新鋪瀝青外,橋體兩側各加一個寬8米的車道,使該橋由雙向4車道擴展為雙向8車道。該立交橋整修一新通車以來,大大緩解了以往南北和東西向通行的擁堵。

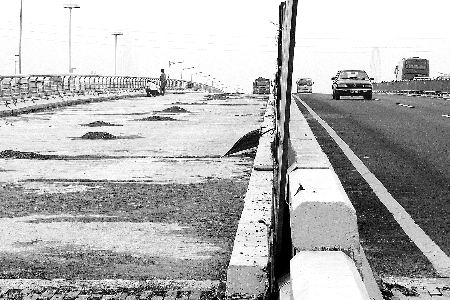

不過,自今年3月以來,鄭州的許多司機都發現,新擴建的路面出現了大大小小的坑。隨后,坑被人填平。但恢復通行不久,路況變得更為糟糕,行路幾無可能,有關部門不得不再次封橋檢修。

在橋上查看到,全長約400米的立交橋新擴建路面上鋪裝的瀝青所剩不多,裸露的鋼筋觸目驚心。老107國道綜合整治指揮部的4名施工人員正忙著測量。一名施工人員介紹,是橋的質量有問題,這次重修從6月開始,要兩三個月才能結束。

此時,據2007年2月新橋通車不過1年多時間,新橋即出現質量問題,不少鄭州市民大呼不解。

出租車司機蔣先生稱,他每次路過時都不忍心看,“橋的質量太差了,真搞不懂有關部門是怎么回事。”

事實上,從鄭汴路立交橋整修擴建以來,詬病從未停止——由于橋上頻發車輛撞向橋墩的交通事故,曾引起人們對設計的質疑。這次又暴露出質量問題,鄭汴路立交橋再次引起市民關注。

探因:

設計與施工 皆先天不足

立交橋擴建部分即出現質量問題,原因何在?老107國道綜合整治指揮部綜合部主任郭麗嫻說:“路面瀝青鋪裝薄,以及施工方面的一些問題,最終導致這個結果。”按照規劃設計,擴建路面鋪裝的瀝青厚為4厘米,對于車流量大的立交橋是不夠的。

另一個原因是趕工期,“鋪裝瀝青時,天越熱越好,但當時由于工期需要,在天氣尚冷的4月份作業。”

指揮部的一份質量調查報告指明原因:“路面鋪裝層薄,施工又是在4月中旬,氣溫不理想,瀝青鋪裝造成厚薄不勻,瀝青混凝土脫落后,露出鋼筋保護層。”

主持該項目的河南交通規劃勘察設計院主任設計師馬炅認為,設計時,充分考慮到新擴建車道與老橋路面之間的連接性,所以,新橋面鋪裝標準完全與老橋面一致(同為4厘米厚),“這一標準也完全符合城市道路設計規范的要求。”

然而,記者了解到,此次重修方案正是增加鋪裝厚度:由原來的4厘米加到9厘米。“按規范要求,4厘米確實符合標準,但近些年城市道路施工的一般規范要求都普遍提高到了7厘米,這已成了慣例。”鄭州市政工程設計院原院長李沛表示,目前城市道路設計規范為1991年頒布實施,早已不能滿足城市道路建設需求。

李沛還指出,擴建方案本身就不是一個最優方案。他說,由于新橋和老橋的沉降速度不同,所以,如何控制新舊橋面平齊,非常困難。新橋沉降速度比老橋快,這就要求新橋的橋面瀝青應鋪厚些,但這樣就無法與老橋面平齊,為了交通安全,設計者還是讓新舊兩橋的橋面瀝青鋪裝一樣厚。李沛承認,設計方的選擇余地非常小,最終造成這樣的結果,也不能說是設計方的錯。

追溯:

管理者曾面臨兩難選擇

據馬炅透露,鄭汴路立交橋是1996年建造的,到擴建時也不過10年時間。但擴建之前,中州大道和鄭汴路交叉口交通經常堵塞。同時,上下橋的道路都已改成6車道,鄭汴路立交橋還是4車道,這就使鄭汴路立交橋成了交通“瓶頸”。改造立交橋成為唯一的選擇。

實際上,在鄭汴路立交橋改造方案的定奪上,城市管理者也曾左右為難。

為此事,鄭州市發改委先后組織數次專家論證會,試圖找出一個最佳方案。李沛曾參加過方案論證會,他回憶說:“當時至少有3種意見,因意見不統一,立交橋改造拖延了半年之久。”

第一種方案是,原橋保留,增建環線。簡單地說,也就是在橋上多繞幾個圈。這一方案因不經濟,還存在增加交通擁堵的可能,被首先放棄。

第二種方案是炸掉原橋,重建新橋。“當時有意見認為,炸掉重建,比擴建的難度低,成本也增加不多。但最終該方案被舍棄。”

該方案被舍棄的原因說法較多。但多數知情者稱,一是政府考慮到炸橋的社會影響不好;二是建橋時間太短(只有10年),炸掉有浪費之嫌。而坊間傳言,論證會上,市領導還批評有關單位在最初建此立交橋時的短視。

如此,同樣有爭議的第三種方案走上前臺——即最終采納的、在原橋基礎上擴建4個車道的方案。

郭麗嫻講了建設過程中的一個細節,“鋪裝時,大家就預料到可能會出現質量問題,為此,監理單位提出觀察一年,看看效果。”

顯然,無論是管理者還是建設方,都意識到了這種擴建方案的隱患。而據了解,此次重建投入預算即高達4000萬元。

延伸:

長遠規劃 和經濟發展 速度難以對接

一位資深規劃人士分析,鄭州鄭汴路立交橋的問題,其實是城市超常規發展與管理者規劃理念的矛盾。“我國的設計規范要求的設計期限通常是20年,現在的情況常常是建筑物用不到10年就出問題了。”

這位人士說,在國外,基礎設施的設計期限一般為30年~50年。而我國由于現行的體制障礙,城市管理者在規劃中往往只作任內考慮,不顧及長遠,“如果從經濟成本上計算,一次投入,多次維護,比反復重建更劃算。”

在鄭州,規劃趕不上經濟發展速度的情況還有不少,即將改造的花園路北環立交橋是另一個案例。“原來的橋是喇叭狀的,只能解決丁字口通行,現在已無法滿足要求。重建當然更好,但考慮種種因素,目前傾向的方案仍然是向東擴建。”李沛說。

但馬炅說,規劃期限并非越長越好,因為近10年我國許多城市的發展速度是超常規的爆發式,在規劃之初根本無法預見。

以鄭汴路立交橋為例,“10年前,誰也料不到現在私家車增加這么多,造成城市交通流量這么大。同樣,誰也無法預料會建成一個鄭東新區,使立交橋的交通壓力銳增。”

馬炅認為,即使從經濟成本考慮,20年和30年設計期限之間,建設資金有時相差近一倍。而這種投入,可能會因未來經濟周期和走勢的緣故,造成許多問題,“簡單地說,如果多花一倍的錢做30年的設計,但結果20年后車流量已達到極限,那后10年就會浪費資源。”