提要:正確的施工順序、合理的施工控制方法對保證大跨度組合樓蓋施工階段的安全性起著非常重要的作用。本文以在建的上海浦東新區文獻中心綜合樓大跨度斜拉鋼- 混凝土組合樓蓋為對象,結合組合樓蓋施工過程的現場實測數據,討論并分析合理的施工控制方案,確保樓蓋施工安全,避免由于施工不當對樓蓋今后的使用造成不利的影響。

關鍵詞:鋼- 混凝土組合樓蓋,支撐撤除,施工控制

1 引言

目前,大面積樓蓋施工控制的研究和實踐主要集中于控制大面積混凝土樓蓋由于收縮和溫度變化產生的裂縫以及拆摸后樓蓋的平整度[1] 。浦東新區文獻中心主樓采用了新穎的大跨度斜拉鋼- 混凝土組合樓蓋結構,使得設計和施工人員在關注以上問題的同時,還要探討在支撐拆除過程中合理的施工控制,以保證組合樓蓋中的箱型鋼梁與混凝土樓板共同工作,并且支撐拆除不會對組合樓蓋的使用性能造成不利的影響。

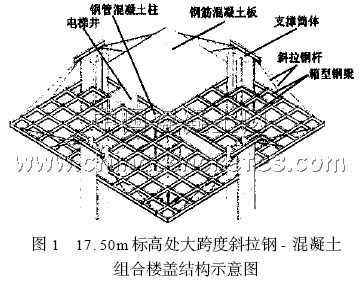

浦東新區文獻中心采用的是大跨度斜拉鋼-混凝土組合樓蓋,其結構形式新穎,是組合結構設計與施工的一次創新。該樓蓋由箱型鋼梁與其上覆蓋的鋼筋混凝土樓板組成,位于相對標高17.50m 處,箱型鋼梁高1. 6m ,寬0. 8m ,呈井格形布置,每個井格為7. 5m ×7. 5m ;鋼筋混凝土樓板厚0. 3m ,其中,配有自上而下雙向交叉的六層鋼筋Φ25 @100mm ,組合樓蓋的平面尺寸為78. 9m ×78. 9m。位于組合樓蓋四周邊線中心處的支撐筒體(鋼筋混凝土澆筑) 及中部軸線交叉處的四根鋼管混凝土柱是組合樓蓋的承重結構部分。組合樓蓋上的荷載將從兩個方向傳向中部井字形交叉的主承重組合梁,再由中部的井字形交叉的主承重組合梁將荷載傳遞至四邊的支撐筒體以及中部的鋼管混凝土柱;而組合樓蓋角部懸挑出的部分則通過分別固定于組合樓蓋四邊與支撐筒體之間16組斜拉鋼桿將其拉住,從而形成一個特殊的大跨度斜拉組合樓蓋體系。組合樓蓋與支撐筒體連接部位采用可雙向移動的滾動支座,組合樓蓋與鋼管混凝土柱的連接部位采用大尺寸的球鉸支座,采用這些支座的目的在于使組合樓在支撐撤除階段以及使用階段,能夠根據所承受的荷載大小做出相應的自由的位移反應,并避免因支座的約束使組合樓蓋在溫度變化時承受不利的荷載。組合樓蓋具體結構形式如圖1 所示。

由于組合樓蓋的跨度和自重都很大,因此,施工過程的優化選擇就顯得十分重要,因為不合理的施工控制將直接影響組合樓蓋的施工安全和今后的使用性能。在組合樓蓋施工過程的最重要階段,即組合樓蓋支撐腳手架拆除階段,進行了現場監測,以配合優化腳手架支撐撤除方案。隨著腳手架支撐的逐步撤除,將得到的即時監測數據與預先準備好的控制方案相比較,指導施工控制并檢驗施工控制的實際效果。

2 施工方案

組合樓蓋總體的結構施工順序如下:

(1) 組合樓蓋的施工采用密集的腳手架支撐,首先搭設滿堂紅的腳手架至17. 50m 樓蓋的箱型梁底附近。每個箱型鋼梁交叉節點下采用雙立桿腳手架,間距0. 3m ,集束的腳手架上面用10mm厚鋼板覆蓋,在鋼板上用千斤頂支撐箱型鋼梁節點下傳遞來的結構重量;其余用于支撐井格內混凝土模板的腳手架采用單立桿,間距為1. 2m。

(2) 為保證組合樓蓋投入使用后的性能和外觀,對組合樓蓋采取起拱的施工手段。逐步吊裝17. 50mm 標高處預制好的箱型鋼梁梁段,在各個梁段就位后,調整已安裝好的鋼梁交叉節點下的千斤頂,使各個梁段按照起拱設計標高就位,然后采用高強螺栓連接和焊接的方法將組合樓蓋井格梁體系組裝完畢。吊裝位于支撐筒體頂部用于固定斜拉鋼桿的橫梁,吊裝并焊接斜拉鋼桿。

(3) 搭設17. 50m 標高處樓蓋模板,綁扎混凝土樓板鋼筋(三級鋼筋Φ25 @100 ,自上而下共六層,各層相互垂直交叉布置在300mm 厚的混凝土雙向樓板內) ,進行17. 50m 標高處樓蓋的混凝土澆筑。

(4) 拆除17. 50m 標高處支撐混凝土模板的腳手架,以免在撤除箱型鋼梁交叉節點下支撐時,由于樓蓋受自重作用下沉,而將自重傳遞給混凝土模板下腳手架,導致混凝土樓板與箱型鋼梁脫開。分批分步驟地卸載組合樓蓋鋼梁各交叉節點處的千斤頂,使組合樓蓋平緩地適應自身重力,各球鉸支座和滾動支座做出相應的轉動以協調整體結構的變形。這一階段,支撐卸載,結構承受自身龐大重量而變形,是施工控制的關鍵階段。

(5) 拆除4. 00m 標高至17. 50m 標高處的腳手架,進行17. 50m 標高組合樓蓋下部混凝土結構的施工以及27. 10m 處的屋面施工。

3 關鍵階段的施工控制

根據上述的施工方案分析,可知整個施工過程中,撤除組合樓蓋箱型鋼梁交叉節點下的支撐是最關鍵的階段。出于對組合樓蓋使用性能的考慮,在制定施工方案時,為使腳手架卸載后樓蓋的豎向變形不致過大,在吊裝井格鋼梁體系時采取了起拱的措施,其中起拱值最大處約為86mm ,實測的起拱值如圖2 所示。在確定合理的施工控制方案時,良好地控制圖2 所示的這些起拱值,使箱型梁交叉結點的位移值呈現總體的平緩而有序的變化,是樓蓋支撐撤除控制成功的關鍵。

3.1 同步撤除支撐的卸載方案

保證圖2 所示的起拱值同步協調的變化是支撐撤除控制的首要任務,因此支撐撤除最理想的方法就是使圖中所有的箱型梁交叉節點位置的千斤頂同步緩慢地將組合樓蓋釋放。當然,由于組合樓蓋的受力機制,在釋放千斤頂時,每一步驟每一組千斤頂的釋放值要根據計算值確定,避免出現樓蓋的局部產生應力集中的現象。這是最理想的方法,但是實施起來卻有一定的困難。

組合樓蓋的支撐是由位于滿堂紅腳手架與井格形布置的箱型鋼梁交叉點下的千斤頂實現的,因此支撐的撤除也是通過這些千斤頂實現的。根據實際采用的千斤頂的構造,可以通過控制千斤頂扳手旋轉的圈數來控制千斤頂下移的位移。這樣的話,每一組千斤頂需要兩個工人共同操作,全部120 組千斤頂需要240 名工人,而且需要實時調度協調,根據現場施工隊的實際情況,無法實行這一同步撤除支撐的方案,必須對組合樓蓋進行分塊卸載。

3.2 基于裂縫控制的分塊卸載方案

根據組合樓蓋的結構形式特征,將整個組合樓蓋劃分為如圖2 所示的A ,B ,C ,D 四塊結構形式和支撐條件相互對稱的區域,通過依次對這四塊區域進行卸載來完成對整塊組合樓蓋的卸載。A ,B ,C ,D 四塊區域的樓蓋自重均通過兩個相互垂直的方向傳遞至靠近自己區域的中央井字形主承重組合梁,再由主承重組合梁將荷載傳遞至支撐筒體和鋼管混凝土柱;而樓蓋懸挑的角部上的荷載,則通過各自區域內的四組斜拉鋼桿傳遞給支撐筒體。因此,少量的對一個區域卸載并不會對其他區域造成太大的影響,因此可以對組合樓蓋進行分塊卸載。

但是,組合樓蓋畢竟是一個整體,以A ,B 兩區域為例,首先將A 區域卸載,則A 區域將產生過大的豎向位移,而這些豎向位移將在最終支撐撤除后的組合樓蓋中,由于B 區域對A 區域的自重平衡作用而減小;并且,由于先卸載的A 區域缺乏B 區域的自重平衡,會在斜拉鋼桿內產生大于設計值的拉應力,這些因素使得對組合樓蓋的分塊卸載必須分步驟并且相互交替的進行。

支撐撤除的最終目的是保證組合樓蓋的箱型鋼梁與混凝土板能夠良好地共同工作,并使混凝土樓板不出現明顯的裂縫,基于這一目的,擬采用基于裂縫控制的分塊卸載方案。即在對每一個分區域進行卸載時,采用分區域中部卸載位移值大,主承重組合梁和角部懸挑梁卸載位移值小的方式進行。采用這樣的方式,使分區域的中部樓蓋時時保持在承受正彎矩的受力狀態,在整個卸載過程中以及卸載后能夠最大限度地保證組合樓蓋不會因為卸載步驟不當而出現裂縫。

然而,這種基于裂縫控制的卸載方案也有缺點。在最后的卸載步驟中,整個組合樓蓋的重量將壓在位于主承重組合梁和四邊懸汪梁下的千斤頂上。每一組支撐千斤頂的最大允許荷載為260t 左右,到時很難控制最后的卸肇步驟,極易發生局部千斤頂超載破壞的狀況,一旦千斤頂超載破壞,將使最后卸載階段的組合樓蓋發生輕微的振動,這對組合樓蓋的使用性能是不利的,最后因超載被樓蓋壓住的千斤頂只有通過切割腳手架的方法取出。而在這最后一批千斤頂的位置處,必將產生與初步設計時不相符合的應力集中,這一卸載過程的最后步驟的主承重梁應力將出現跳躍。

3.3 基于平緩受力的分塊卸載方案

如上所述,基于裂縫控制的卸載方案可能會出現無法控制的應力突變,因此,提出更合理的基于使組合樓蓋結構平緩受力的分塊卸載方案。具體的方法是,在分塊卸載的第一步,首先將組合樓蓋支撐完全撤除后受力最大的主承重組合梁和角部懸挑組合梁完全釋放,讓這些部分的結構在第一時間進入受力承載的工作狀態,并隨著隨后的卸載工序,逐步承受更大的自重荷載,直至達到最終的承重工作階段,整個過程承載力的變化平緩;在釋放掉這些主要的承重組合梁后,分別對每個區域內剩余的大批支撐千斤頂同步緩慢釋放。此時雖然有可能在分區域的中部產生負彎矩,但是由于組合樓蓋的大部分支撐結構都還保留,這一負彎矩值不會很大,只要確保支撐千斤頂同步緩慢的釋放,完全可以使分區域中部不出現裂縫(事實證明,在實際的卸載過程中,并未產生明顯裂縫或是混凝土樓板與箱型鋼梁脫離的現象) 。依次序反復對A ,B ,C ,D 四個區域緩慢卸載,既能夠保證卸載過程中組合樓蓋的受力機制與卸載完成后基本一致,又能在一定程度上保證樓板不出現裂縫或混凝土樓板與箱型鋼梁脫離。因此,基于使組合樓蓋結構平緩受力的分塊卸載方案是最終采用的優化的施工控制方案。

綜合以上敘述,具體的支撐撤除施工步驟如下:

首先從A 區域開始,先卸載A 區四邊的井字形主承重梁和懸挑組合梁(分步1) ,然后對A 區其余千斤頂進行部分卸載( 分步2 , 各卸載約5mm) ;再轉移到D 區,對D 區四邊的井字形主梁和懸挑梁進行部分卸載(分步3) ,接著對D 區其余千斤頂進行部分卸載(分步4 ,各卸載約5mm) ,接著完全卸載D 區四邊的井字形主梁和懸挑梁(分步5) ;繼而轉移到C 區依D 區的方式進行卸載(分步6 ,7 ,8) ;B 區同D 區(分步9 ,10 ,11) ;然后將AC 兩區所有千斤頂全部釋放(分步12) ;最后將BD 兩區千斤頂全部釋放(分步13) ,至此,組合樓蓋卸載完畢。

4 施工控制的效果

4.1 樓蓋剩余的起拱值

通過基于平緩受力的分塊卸載方案,組合樓蓋得以成功卸載,最終的剩余起拱值如圖2 所示。起拱設計的目的在于保證結構的使用性能,避免參觀者因過大的樓蓋豎向變形而引起不適感,使樓蓋在腳手架支撐拆除后的相對標高等于零。通過實測的位移值表明,樓蓋的位移值與預期的相符,在后續的施工階段還將有一部分的恒荷載加在樓蓋上,再加上使用階段的活荷載,預計樓蓋的最終位移量基本與起拱量持平,使得樓蓋各處的相對標高約為零,保證良好的視覺效果和使用性能。

在支撐撤除的全過程中,進行了對主承重組合梁截面和斜拉鋼桿的跟蹤監測,以確保在卸載過程中,主承重組合梁截面和斜拉鋼桿的應變變化平緩,并按照預期的情況逐步受力,不產生過大的應力。在整個卸載過程中,并未出現明顯的混凝土樓板裂縫。在組合樓蓋支撐全部撤除后一周左右,在斜拉鋼桿與組合樓板接合處,由于斜拉鋼桿的提拉造成了應力集中,混凝土樓板處于不利的負彎矩受力狀態下,因此,出現了與斜拉桿所在平面相平行的裂縫(圖2) ,在今后類似工程的設計中應采取相應的防開裂措施。

4.2 組合截面的應變變化

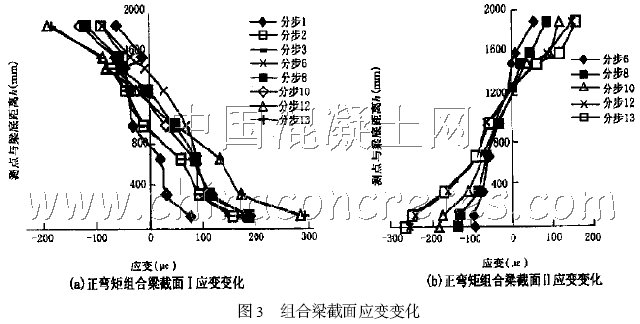

通過將正、負彎矩組合梁截面鋼筋應變與箱型鋼梁截面應變變化相比較可知,箱型鋼梁與混凝土板的組合效果十分理想,設計所采用的剪力連接件工作狀態良好,組合截面基本符合平截面假定,這與采用了合理的施工控制方案是分不開的。監測截面位置如圖2 所示,組合截面應變分布如圖3 所示。圖中應變分布曲線由鋼梁截面應變與相應位置處距鋼梁軸線最近的鋼筋應變組成,其中, h 為應變測點與組合梁底的距離,在0~1600mm 的h 范圍內為箱型鋼梁上的應變測點,在1850mm 處為混凝土樓板內最上層鋼筋的應變測點。圖3 表明了隨著卸載分步的進行,在組合樓蓋逐步受力的過程中,組合截面的應變平緩地增加,基于平緩受力的施工控制達到了預期的效果。

4.3 斜拉鋼桿的應變變化

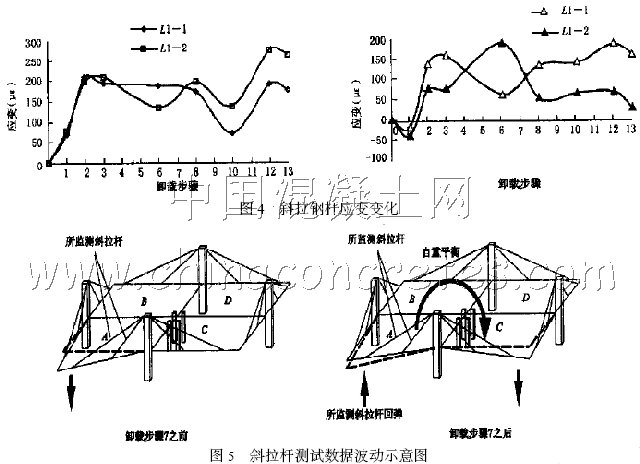

分析斜拉桿應變變化數據圖4可發現,在支撐拆除過程中,于卸載步驟7 、卸載步驟10 、卸載步驟13 時斜拉鋼桿的應變出現波動。在卸載步驟7 之前,所監測斜拉桿承受部分的A 區域荷載,卸載步驟7 完成后,C 區域樓蓋的支撐部分釋放,C 區域樓蓋的部分自重荷載將平衡掉一部分的A 區域荷載,使所監測斜拉桿承受的荷載減小,測試數據出現波動,如圖5 所示;同理,卸載步驟10 時,B 區域樓蓋的支撐部分釋放,B 區域樓蓋的部分自重荷載將平衡掉一部分的A 區域荷載,使所監測斜拉桿承受的荷載減小,測試數據出現波動;卸載步驟12 時,AC 區域樓蓋的支撐全部釋放,所監測斜拉桿承受的荷載顯著增加;卸載步驟13 時,BD 區域樓蓋的支撐全部釋放,平衡掉一部分的AC 區域荷載,使所監測斜拉桿承受的荷載略有減小,測試數據稍有回落。卸載過程中由于合理的施工控制,使斜拉桿受力平緩變化。

5 結語

浦東新區文獻中心綜合樓17.50m 標高處組合樓蓋的施工控制是成功的,特別是在組合樓蓋支撐撤除階段,對于這類大跨度大自重的斜拉鋼-混凝土組合樓蓋的卸載控制,選擇基于受力平緩的緩慢分塊卸載方案是優化的選擇。

參考文獻:

[1] 江涌波1 大面積高樓層鋼筋混凝土結構樓面的施工控制1 廣東土木與建筑,2002 ; (6) :40 -42

[2] 王自根1 對組合樓蓋應用中若干問題的探討1 建筑施工,2002 ; (2) :88 - 89

[3] 樊健生,聶建國,賈 維等1 鋼- 壓型鋼板混凝土組合梁在大跨人行天橋中的應用1 建筑結構學報,2002 ; (8) :85 - 89