摘要:某水電站所處的場內地形陡峻、河谷狹窄,地質條件差。為完善和建立場內交通,左右岸分別布置有四個高程的公路,場內公路全長38km,其中隧道總長26km,其比例約為70%。在隧洞施工過程中存在掉塊塌方,成洞困難,部分臨時支護損壞,影響了工程的順利進行。通過對出現(xiàn)的地質災害情況調查分析,隧洞圍巖的類別需要調整,同時調整臨時支護措施,保證工程安全和工程的進度。

關鍵詞:圍巖分類 工程安全 水電站

1 概況

該水電站場內6號公路的4號隧洞的出口、5號隧洞進口自開工以來4個月進尺分別為91m、63m,洞室圍巖條件差,除巖石層面外還存在2組順坡的陡傾卸荷裂隙,該2組節(jié)理產(chǎn)狀為:①N50~70°E,SE∠50~80°,②N50~70°W,NW(SE)∠80~90°。設計方案按交通規(guī)范98版,圍巖的類別為Ⅲ類圍巖,屬中等巖體,按此標準進行臨時支護(詳見該水電站場內公路2號、6號路大壩下游施工圖設計)。

隧洞施工過程中出現(xiàn)了一定規(guī)模的塌方掉塊現(xiàn)象,施工困難;部分已作臨時支護的洞頂有繼續(xù)塌方,并擊穿頂拱的情況。解決4號隧洞、5號隧洞施工進度遲緩問題,同時確保施工安全,成為工程急需解決的技術問題。

2 地下洞室圍巖分類

考慮到《公路工程地質勘察規(guī)范》(JTJ064—98)的地下洞室圍巖分類沒能對某工程中特有的深部集中卸荷情況進行反映,故在利用《公路隧道設計規(guī)范》(JTG D70—2004)分類時,再參考《水利水電工程地質勘察規(guī)范》(GB50287-99)的標準,調整巖石的圍巖類別。

(1)巖體的完整性

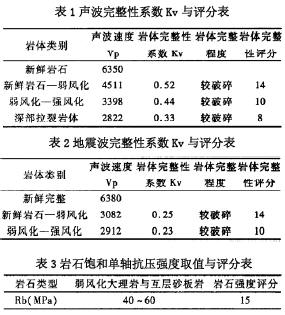

巖體完整性系數(shù)Kv是表征巖體完整性程度的定量指標見表1、表2,強卸荷巖體評分為10分。

(2)巖石的飽和單軸抗壓強度

考慮巖石的飽和單軸抗壓強度,根據(jù)前期與本階段補充開展的試驗成果,某采用的各類巖石飽和單軸抗壓強度取值見表3,強卸荷巖體評分為15分。

(3)結構面間距、裂面性狀及地下水狀態(tài)

按現(xiàn)場實測結果取相應測線范圍內的值,見表4,強卸荷巖體評分為12分。

按現(xiàn)場實際地下水活動情況的折減取值,見表5,強卸荷巖體評分為-6分。基本因素評分T′=37。

(4)結構面校正

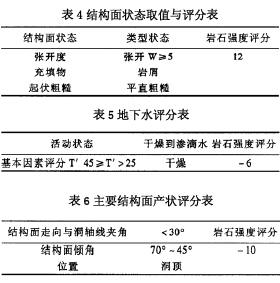

按現(xiàn)場平硐中實測的裂隙產(chǎn)狀資料進行分析,工程地質分段中的裂隙優(yōu)勢方向,確定與硐軸線的關系,取相應的修正值。

巖體評分T=21<25,屬V類巖體。

(5)地應力

應力折減系數(shù)SRF根據(jù)巖石的風化卸荷特征來確定,見表6,對卸荷帶部位取2.5。

(6)圍巖工程地質分類標準及物理力學參數(shù)建議值

根據(jù)上述圍巖工程地質分類,將6號路4號、5號隧洞的地下洞室區(qū)圍巖劃分為Ⅴ類圍巖。

Ⅴ類圍巖:寬度較大的強風化夾層或斷層破碎帶,巖體破碎,嵌合較緊密—松弛,呈碎裂—散體結構,圍巖極不穩(wěn)定。

圍巖的特征及物理力學參數(shù)建議值見表8。

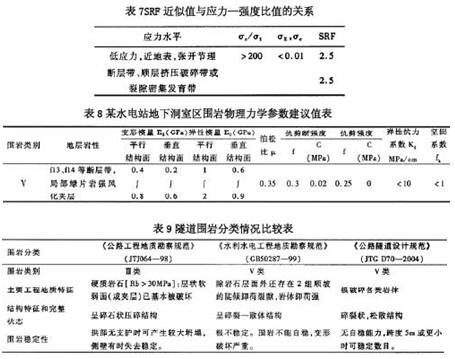

3 圍巖類別的調整

考慮到該水電站地下洞室區(qū)特殊的工程地質條件(巖體強度差異大、結構面較發(fā)育、地應力高),最終參考《水利水電工程地質勘察規(guī)范》建議的方法,對地下洞室區(qū)圍巖進行工程地質分類,并用此結果調整了圍巖類別,見表9。該段隧道的支護按《公路隧道設計規(guī)范》(JTG D70—2004)調整為V類。《水利水電工程地質勘察規(guī)范》與《公路隧道設計規(guī)范》(JTG D70—2004)地下洞室區(qū)圍巖結果有可比性。

4 采用的施工措施

實例中6號路4號、5號隧洞的圍巖調整為Ⅴ類,為保證施工期的安全和正常使用的穩(wěn)定,開挖支護方案同步調整為:

(1)對已作臨時支護后頂拱塌方的洞段處理措施為:首先清理塌方段的石渣、平整場地,接著對塌方的洞段采用長至8.0~9.0m的長錨桿加固,逐步向塌方的中心地段推進;接著噴 C25混凝土,厚度為8~10cm封閉塌方區(qū);其次輔以間距0.5~0.8m鋼格柵拱架加強,并將錨桿與鋼格柵拱架焊接;對塌方形成的空腔回填混凝土塊石,形成有效的傳力拱,對較大的塌方以復拱的方式進行支護。

(2)在進行新的開挖時,按公路Ⅴ類圍巖施工,采取短進尺、弱爆破、勤觀察、強支護。對頂拱的集中張開裂隙進行超前小導管預灌漿,增加巖體的強度和自穩(wěn)能力,并作鋼格柵拱架和系統(tǒng)錨桿支護。

(3)永久支護類型采用Ⅴ類圍巖標準。

5 結論

公路隧道的支護按《公路隧道設計規(guī)范》(JTG D70—2004)的圍巖分類標準,但鑒于某水電站地下洞室區(qū)特殊的工程地質條件(巖體強度差異大、結構面較發(fā)育、地應力高),參考《水利水電工程地質勘察規(guī)范》建議的方法,對地下洞室區(qū)圍巖進行工程地質分類,并用此結果調整了圍巖類別。該段隧道的支護按《公路隧道設計規(guī)范》(JTG D70—2004)調整為V類。同時調整臨時支護措施,保證工程安全和施工進度。